CCFL照明は最近注目されているLEDと特性が異なります。

それぞれに得意、不得意な場所があるのはご存知ですか?

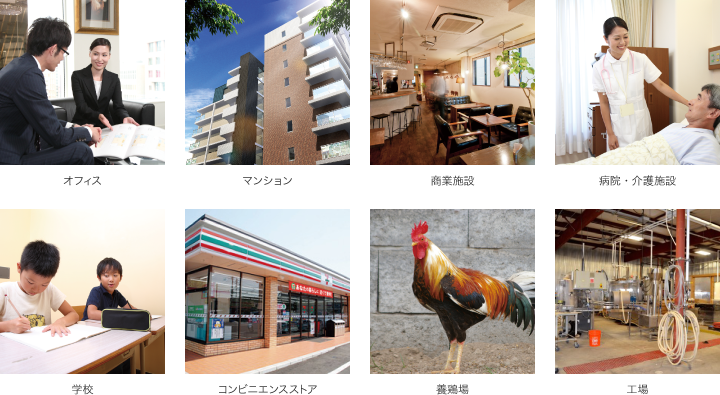

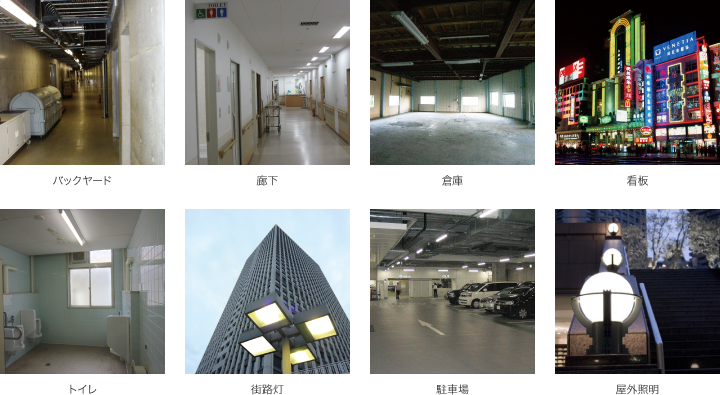

CCFL照明は人がいるエリアの室内照明に最適、LEDは人がいないエリア向きです。

それぞれの特長

CCFL照明

CCFL照明は、人が

常駐する場所に最適です。

LED照明

LED照明は、人が

常駐しない場所に最適です。

| 照明の種類 | CCFL照明 | LED照明 |

|---|---|---|

| 価格 | ◯ 安定している | ? 性能によって様々 |

| 品質 | ◯ 安定している | ? メーカーによって様々 |

| 光の広がり | ◯ 広い | × 狭い ※配置等で工夫が必要 |

| 光の自然さ | ◎ とても自然 | △ 人工的 ※チップによっては高演色もあり |

| ブルーライト | ◯ 問題なし | △ 問題あり |

| 光のちらつき | ◎ なし | △ 対策必要 |

| 光のまぶしさ | ◯ なし | × あり ※対策必要 |

| 実績 | ◯ 実用化してから25年以上 | ◯ 普及中 |

| 知名度 | × 実用照明としてはこれから! | ◎ 十分な知名度 |

◎…最高 ◯…良い △…普通 ×…悪い

CCFLは、LEDと特性が異なります

照明が人間の感情や感覚に与える影響は大きいです。

省エネを達成するのに、LED一択ではなく、CCFLを組み合わせるのが最善です。

ここでは、CCFLの主な特性を4つご紹介いたします。

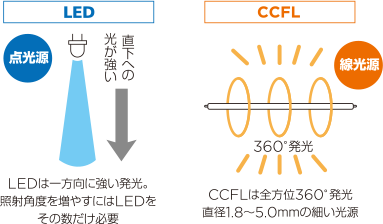

全方位360°発光の広がり

全方位360°発光の広がり

室内照明で真下だけ明るくても意味がありません。大切なのは均一な配光(広がり)です。

LED蛍光灯の場合、光が一方向に強い特性のため真下の照度は高くなりますが、光が周囲に広がらない特性があります。その為、室内照明で蛍光灯と同じように配置をすると、暗くなる場所やバラツキが出てきてしまいます。

「まぶしいけど暗い」と感じるのはその為です。

LEDは、発光ダイオードとも呼ばれる半導体素子です。その光源は、点であり直線性の強いビームのような点光源です。

CCFLは、冷媒極管と呼ばれる、見た目が細いガラス管です。その光源は、線光源であり蛍光灯と同じ放電灯の仲間で内部構造も蛍光灯とよく似ています。

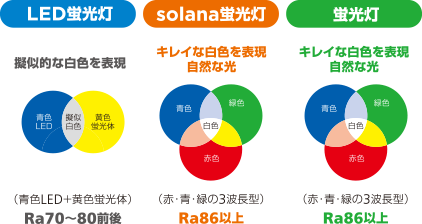

蛍光灯と同等以上の照度で光の自然さ

蛍光灯と同等以上の照度で光の自然さ

オフィスや生活空間で毎日使う光だからこそ、刺激の少ない自然な光が求められます。

一般的なLED蛍光灯に使われているLEDは青色LEDと黄色蛍光体を組み合わせた擬似白色です。その為、若干黄色味が掛かった光に見え、違和感を感じます。演色性(Ra)も平均70〜80前後で、再現しにくい色もあり演色性はあまりよくありません。

CCFLは、蛍光灯と同じ3波長型で液晶TVのバックライト光源として利用されています。色の再現性は世界中で認められている光源です。

演色性(Ra)が高く、グレア(眩しさ)もなく目に刺激を感じることはありません。

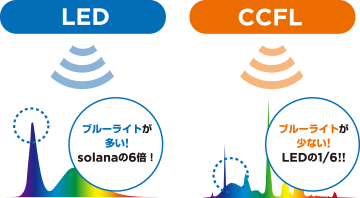

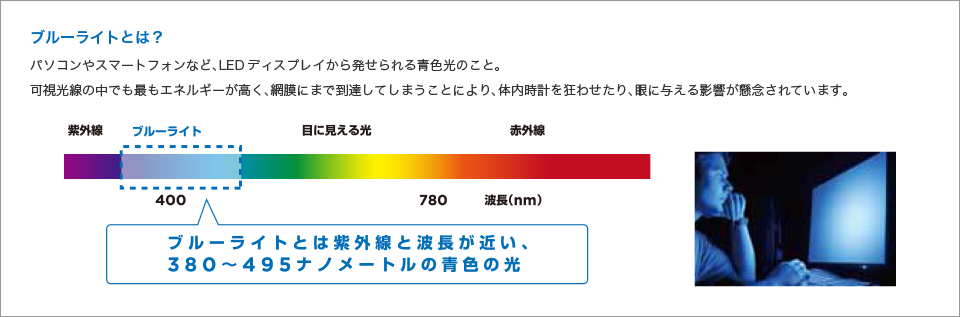

LEDの1/6であるブルーライト量

LEDの1/6であるブルーライト量

オフィスや生活空間で毎日使う光だからこそ、刺激の少ない自然な光が求められます。

最近LEDライトの急速な浸透により、「ブルーライトハザード」=「青色可視光の危険性」が世間で注目されてきております。青い光は波長が380〜495ナノメートルと可視光線の中で最も波長が短く、エネルギーが大きいものです。LEDから発せられる青い光は役450ナノメートルにピークがあり、網膜を痛めたり、目が疲れやすくなる原因となります。また、年齢とともに網膜が痛んで視力が低下する加齢黄斑変性症の原因となる恐れがあります。これらに加えてパソコンやスマートフォンの普及で、LED液晶画面を近距離でみる人が増えています。

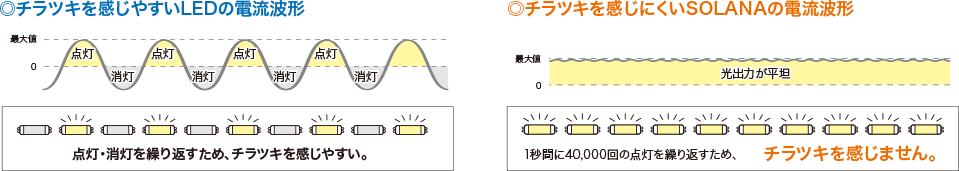

光出力が平坦だからチラツキがない

光出力が平坦だからチラツキがない

オフィスや生活空間で毎日使う光だからこそ、刺激の少ない自然な光が求められます。

通常のLED照明の電流波形は右の図のようになり、1秒の間に50回の点灯・消灯を繰り返すため、目にチラツキを感じます。

(対策を施したLED照明であればちらつきを感じにくくする事も可能です)

CCFL照明は高周波インバータを使用している為、目にちらつきを感じることはありません。

![ソラナ [solana]](http://www.solana.asia/assets/images/common/logo.png)